Қайтейік енді

26.07.2025,

в 19:25

1575

Первый раз на кладбище в Малой станице (а это один из старейших районов современной Алматы) я попала лет пять или шесть назад. И влюбилась. Не в кладбище, конечно, а в атмосферу этого тихого, красивого места. Красивого особой красотой – заброшенности, тишины и где-то даже замшелости…

Дело было осенью – самое красивое кладбищенское время. Там было тихо, пустынно. И страшно. Самую малость.

Я бродила по кладбищенским тропинкам, пытаясь разглядеть надписи на старых могильных памятниках.

Кладбище это – ровесник самой станицы, то есть образовалось примерно в середине XIX века. Первые надгробия уже ушли в вечность: видимо, у захоронений несколько ярусов. В основном сохранились могилы 40–60-х годов прошлого века.

Оно скромное, там нет пышных надгробий с эпитафиями. В Малой станице жили простые люди, не было у них денег на мраморные памятники. Всё лаконично. Простенькие крестики с облупившейся синей краской. Усечённые «пирамидки» из металла (это почти по-богатому), чаще – из дерева, а то и просто из старой фанеры.

И камни.

Вот они меня тогда и заинтересовали. Ибо там много камней, которые когда-то были частью бывшей церковной ограды. Знаете, такие простые каменные столбики с углублениями для деревянных брусьев. Один такой и сейчас стоит на территории нынешнего Казанского собора – просто как память, он на фото ниже.

А остальную ограду, видимо, растащили местные в тяжёлые 30-е годы XX века, когда малостаничную церковь закрыли (я про нынешний Казанский собор). Тогда почти десять лет (с 1934 по 1944) в её здании располагался клуб и прочие нерелигиозные организации. Всё вокруг стало ничейным, и народ разобрал церковное хозяйство по домам, приспособив его под свои нужды – в том числе и кладбищенские. Делали из них могильную оградку. Или делили высокие столбики на две части и использовали как могильные памятники или надгробия – сейчас и не разобраться…

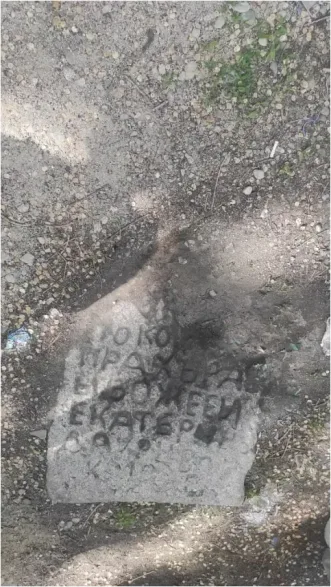

И вот, пока я меж могил выискивала столбы церковной ограды, набрела на настоящее каменное надгробие. Не переделанное из чего-то, а сделанное специально. В прямом смысле набрела – могильная плита была буквально вдавлена в дорожное полотно, почти слилась с ним. И я на неё наступила.

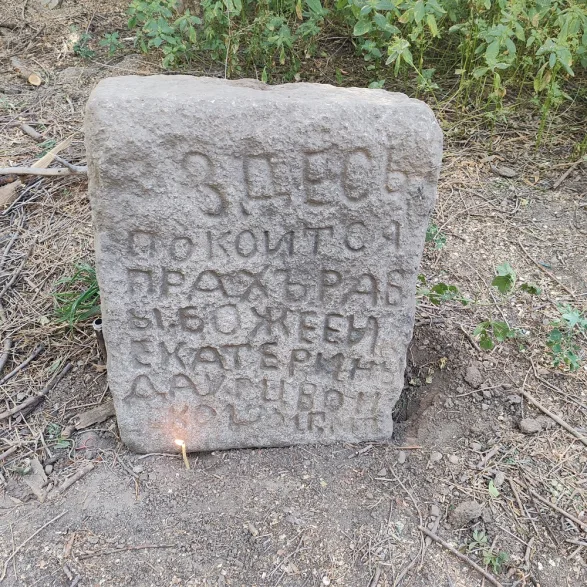

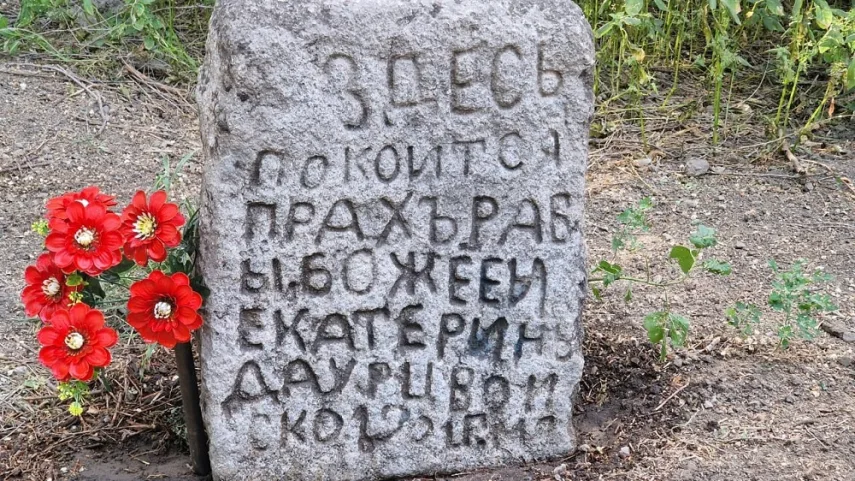

Дождь тогда слегка размыл грунтовую дорогу, и обнажилась часть камня с надписью. Удалось разобрать имя усопшей – Екатерина Даурцева, и год смерти – 1901.

И тут меня потрясли две вещи.

Первая – документальная: дата захоронения. 1901 год! Это самая старая на данный момент сохранившаяся и официально зафиксированная могильная плита в городе.

Вторая – эмоциональная: плита – на дороге. И все по ней ездят, ходят, и всем всё равно.

Зафиксировала захоронение (это термин такой – а по сути просто сфотографировала и сохранила геолокацию) и позвонила некрополисту Георгию Алексеевичу Афонину, рассказала о находке.

Через несколько дней мы с ним встретились на кладбище и, как могли, очистили видимую часть камня, пытаясь прочитать надпись на надгробии. Пока мы соскребали совочками засохшую грязь, мимо нас проехало несколько машин, вдавливая плиту ещё глубже… Мы отпрыгивали, пропуская транспорт, а потом снова приступали к работе.

Мнение Георгия Алексеевича для меня было очень важно – ведь некрополистика для него не праздное занятие, а наука. Именно благодаря ему я и сама увлеклась этой наукой.

Поясню для тех, кто не в курсе:

Некрополистика – часть исторической науки, изучающая кладбища, некрополи, погосты, курганы и прочие захоронения. Она тесно связана с генеалогическими и биографическими исследованиями, а также с архитектурой, искусствоведением и краеведением. Занимается описанием и систематизацией захоронений, фиксируя местоположения могил, размеры надгробий, памятников, эпитафий.

Анализирует, как менялись формы захоронений, как развивалась культура погребения, какие изменения происходили в обществе, отражающиеся – в том числе – и на кладбищах. Также занимается сохранением некрополей как объектов культурного наследия, важных для истории и памяти.

А поскольку мне интересна история города, страны, мира – некрополистика увлекла и затянула. Всё это важно для понимания истории, культуры и традиций различных народов. Ну а при изучении биографий отдельных людей, семей и родов без кладбища никак. Ведь могила – это точка земной жизни человека, её логический конец…

Вот в результате множества исторических событий, происшедших в городе, могила (или только могильная плита?) Екатерины Даурцевой оказалась прямо на дороге. Что это за события – мы вполне можем догадаться.

Станица когда-то имела собственное управление, и кладбище считалось не городским, а станичным. После революции станица стала селом «Луч Востока», и кладбище обрело статус сельского. К городу этот район был присоединён в 1967 году, а кладбище, судя по могилам, закрылось в 1965-м. Видимо, при передаче сельских дел в городское управление про него просто забыли. Потому долгое время его даже на карте города не было… Появилось лет пять назад – и не просто так, а через скандал. Но это уже другая история, не про Даурцеву…

А тогда мне стало обидно за неведомую Екатерину. Прожил человек жизнь – и вот такой конец. Ей, конечно, сейчас уже всё равно, но мы-то – люди…

Мы обсудили с Афониным, что можно сделать. Самое логичное – поднять плиту и перетащить к обочине. Но сразу стало ясно: нам вдвоём с этим не справиться.

И тогда я стала искать людей, кто бы мог помочь.

Хотя, казалось бы – какая мне разница? Екатерина Даурцева мне никто, про неё ничего не знаю. Скорее всего – простая женщина, казачка. Не слишком юная: для маленькой девочки такую плиту бы вряд ли стали устанавливать – детская смертность в начале прошлого века была высокой, камней не хватило бы на всех младенцев. Цинично, но это так…

А ещё Даурцева была не из бедной семьи: буквы на камне, да и сам камень, стоили денег. Как правило, могилы были очень простыми – деревянный крест на холмике.

Стала искать помощников. Сначала обратилась в казачье сообщество – всё-таки кладбище при Малой станице, чужих там не хоронили.

Надеялась на добрые чувства, писала в местные чаты. Там даже сейчас живут люди с такой же фамилией. Не знаю – родня или просто однофамильцы, но наивно хотелось думать, что помогут плиту поднять – ну не дело же, чтобы по их фамилии машины ездили…

Но не сработало. Не отозвалось. Не получилось.

А мои родные, друзья, знакомые в нужном количестве не собирались. Один-два человека ничего бы не сделали – камень большой.

Другие, мало знакомые, крутили у виска – мол, какое тебе дело до чужого могильного камня? Пусть валяется. Или пугали мистическими предсказаниями. Советовали бросить это гиблое дело. Да, у нас есть предрассудки по поводу смерти и всего, что с ней связано. Даже если это наука – табу у нас на это.

Но мне покоя не было. Не забывала я про этот камень все эти годы. И всем рассказывала – искала неравнодушных.

И знаете – нашлись люди. Не казаки, не родня Даурцевой, не её однофамильцы. Просто нормальные, понимающие. Которым тоже показалось странным, что по могильной плите – пусть и совершенно чужого человека – машины ездят.

Познакомилась я с одним алматинцем – Сергеем. Увлекается археологией, историей, пытлив, любознателен. И когда на одной из моих кладбищенских экскурсий (а у меня есть такие) я рассказала про этот камень, Сергей вызвался помочь. Сказал – найдёт ребят. И нашёл. С Артемием и Рустемом познакомились уже у плиты – это однокурсники Сергея.

Пришли и другие неравнодушные. Игорь Щербаков – человек, увлечённый историей, на его счету много некрополистических открытий и исследований. Иван присоединился уже в процессе – он был в гостях неподалёку.

Подошли и «местные» – Римма и Ярослава, их дом рядом с кладбищем. Они – «свои», бывают на экскурсиях, исследуют родной город. У Ярославы интересный блог – Контрасты этого мира. Подписывайтесь – не пожалеете.

Они же дали недостающие инструменты, воду принесли.

Мужчины вооружились ломиками, лопатами, метлами, какими-то огромными молотками и трубами. Долго и упорно всей этой неожиданной командой копали, стучали, выгребали, загребали. Потом перекатывали и переставляли.

Камень оказался не длинным (а я боялась, что он в процессе выкапывания сломается), но толстым. И очень тяжёлым. Но они справились. Поставили плиту на обочину дороги. А яму засыпали.

Мы с Ярославой и её сыном тоже немного поработали – вениками махали…

Но основная работа, конечно, была на мужчинах. Это тяжёлый физический труд – выкапывать и носить камни.

Очень благодарна всем этим людям. Что нашли время. Потратили силы. А главное – оказались близкими по духу. Сейчас это редкость.

Да, это было непростое дело. Но всё получилось.

Мы ликовали.

А потом подумалось – это ещё не всё.

Надо расшифровать надпись. Не давали покоя буквы «БМГ» на камне. Что это за аббревиатура?

Спросила в чатах и соцсетях – версий прислали много. Наиболее подходящей показалась: «Божьей Милостью Год». Обратилась к знакомым священникам – они подтвердили: это традиционная эпитафия, обычно сопровождавшая годы жизни усопшего. Надпись выражала надежду на милость Божью.

Интересно, что на камне – только год смерти, а год рождения не указан. Впрочем, это обычное дело для старых могил.

Хотелось понять, кто же она – Екатерина. Чем занималась? Чья дочь, мать, жена? Сколько лет прожила?..

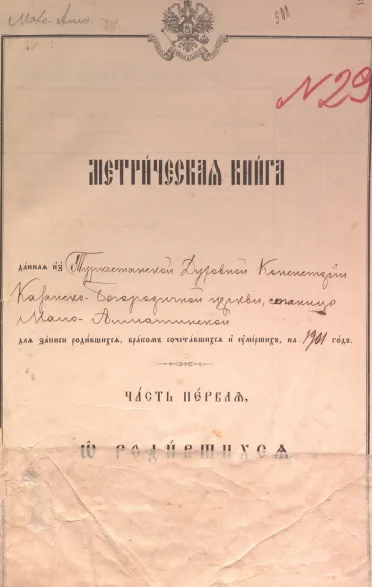

С этими вопросами я обратилась к давней знакомой, коллеге и соратнице – Светлане Карнауховой. Она – основатель Генеалогического общества Алматы, его душа, сердце, ум. Часто помогает мне с поисками. А уж в истории семиреченского казачества ей вообще нет равных.

Отправила Светлане фотографии и видео, рассказала, что мы сделали.

Светлана тут же оценила результат нашей экспедиции: «Шикарная находка!» И пообещала помочь.

Подтвердила и мою догадку:

— Екатерина умерла в зрелом возрасте. Не думаю, что младенцу такую плиту поставили. Дети тогда умирали часто. Плит не напасёшься.

И добавила:

— Скорее всего, жена казака. Даурцевы – знакомая мне фамилия. Встречала её в архивных документах. Они жили в станице со дня основания.

А через пару дней перезвонила с хорошей новостью:

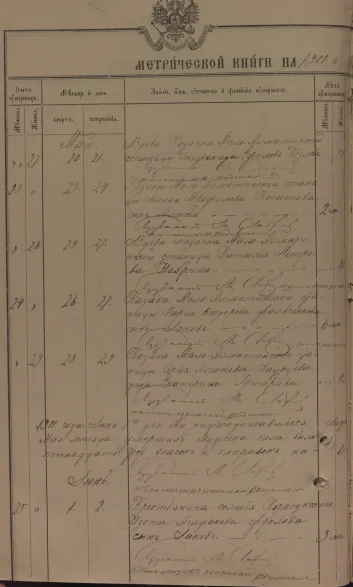

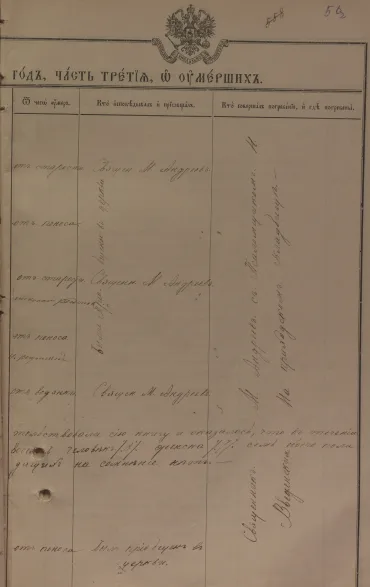

— Нашла я вашу Екатерину в метрических книгах. Ей было 45 лет. Отчество – Григорьевна. Жена казака. Умерла от водянки.

Прислала скрины документов. Полистайте, почитайте.

Теоретически можно собрать информацию по детям, внукам и дойти до наших дней. Но это – уже дело потомков.

Наша миссия, скорее всего, завершена.

Камень переставили, по нему больше не ездят.

«Екатерине стало легче», – написали мне в соцсетях. И правильно написали.

И нам стало легче. Вот последнее фото с места событий – Римма вымыла камень, рядом поставила цветы.

Теперь порядок.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Реклама

30.01.2026,

09:00

29.01.2026,

16:21

02.02.2026,

13:30

30.01.2026,

10:30

02.02.2026,

12:00

Реклама

Реклама