Люди Q

14.09.2025,

в 17:30

7941

На Центральном кладбище найдена могила панфиловца. Хотя… Возможно, она и не терялась. И кому-то известно ее местонахождение. Но этот кто-то давно не был на кладбище. Могила выглядит заброшенной, заросшей, памятник старый, краска облупилась. Может быть, родные погребенного здесь человека давно по миру разъехались или тоже ушли на тот свет…

Вот казалось бы – что в этом необычного? На наших кладбищах – увы – полно заброшенных могил.

Но эта могила действительно особенная. Здесь погребен бывший панфиловец, командир отряда, орденоносец…

Нашел и идентифицировал это захоронение Игорь ЩЕРБАКОВ. Как нашел? Случайно, говорит. И я ему верю. Сама искала могилы конкретных людей на наших кладбищах и знаю – это сложно, а зачастую просто невозможно. И бывает, что во время поиска нужного захоронения, находишь другое, совсем не то, что ты искал, но тоже ценное и важное. Ибо не бывает могил не ценных и не важных.

Так и тут получилось.

Игорь – некрополист, поисковик, исследователь с уже большим списком найденных имен и обнаруженных захоронений. Принимал участие в поисках могил известных казахстанских деятелей культуры. То есть когда-то они были известными, внесли весомый вклад в развитие казахстанского музыкального искусства – а сейчас забыты…

Да, часто мы — неблагодарные потомки, мы не помним, как и кем создавалось наше настоящее.

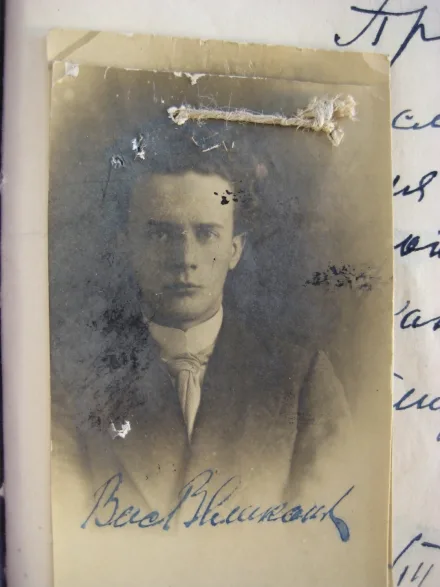

К примеру, как Игорь нашел могилу композитора Василия ВЕЛИКАНОВА: «Дома рассматривал фотографии после очередного посещения кладбища, и вот читаю надпись на одном из памятников: «Композитор». И о чудо — это была могила Великанова».

Молодой Великанов же (уверена, что большинству незнакомо это имя) с 1937 года работал в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая, был одним из тех композиторов, цитирую Википедию, «которые заложили основу для развития казахской профессиональной музыки. Он является автором национальных балетов «Калкаман и Мамыр» (1939) и «Камбар и Назым» (1950), оперы «Пленница» (1939). Создал множество симфонических, камерно-инструментальных произведений, оркестровых пьес, фантазий, песен, романсов, музыку к кинофильмам, спектаклям Казахского и Русского театров драмы».

Вот такой это был человек. На фото он еще совсем молодой человек, а умер он в 1969 году, когда ему было 70 лет. И могила была утеряна, захоронение его волонтеры-энтузиасты искали несколько лет. Нашел Игорь, нашел случайно.

— Ко мне часто обращаются самые обычные люди с просьбой найти могилу близких. Как бывает: человек уехал, а могилы родных здесь остались, а через годы он их уже найти не может. И это так, у нас на кладбище почти нереально что-то найти, очень, очень трудно… Вот и обращаются ко мне, у меня уже есть навык. И я ищу, потому что понимаю, что у человека, ныне живущего, ниточка, связь с предками только такая и осталась — через могилу, только надежда и осталась – найти эту могилу. И так не хочется обрывать эту нить, убивать надежду. Поэтому и занимаюсь этими поисками…

Это большая и очень важная исследовательская работа, она требует особых талантов – исследователь должен быть терпеливым, внимательным, пытливым…

И вот год назад, в июле, Игорь гулял по Центральному кладбищу, разглядывая надписи на памятниках, фиксируя интересные с точки зрения поисковика захоронения. Надо сказать, что в прошлом году боковые аллеи на Центральном кладбище наконец-то привели в относительный порядок – подрезали деревья, убрали кустарник, почистили кое-где (далеко еще не везде) дорожки… И кладбище приобрело приличный вид. И появилась возможность подойти к тем его участкам, в которые ранее невозможно было пролезть даже с мачете – там такие джунгли были, что леса Амазонки могли позавидовать.

И в итоге Игорь в своих поисках наткнулся на могилу СКОРОБОГАТ-ЛЯХОВСКОГО. Зацепила фамилия – необычная для нашего города, интересная. Дома уже забил в поисковик… И оказалось, что не только фамилия у человека интересная, но и вся жизнь… Начал читать, увлекся.

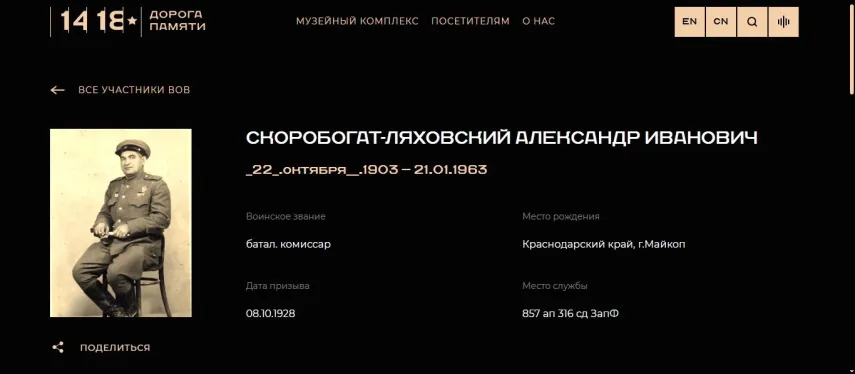

На сайте «Дорога Памяти» Игорь увидел фотографию. Сразу понял – это тот самый человек, чье имя видел на памятнике. Сошлось все: имя, фамилия, отчество, годы жизни. Понятно, что это не случайное совпадение. Нет, таких стопроцентных совпадений не бывает…

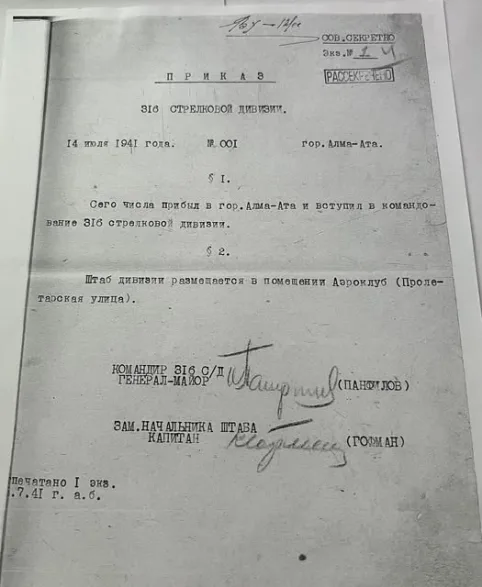

Сразу же обратил внимание на аббревиатуру 857 ап 316 сд 3апФ, видите буковки в нижнем углу? Алматинцам, большинству, эта аббревиатура понятна: 857-й артиллерийский полк 316-й стрелковой дивизии. Кому-то из школьной программы прошлых лет, кому-то из истории родных и близких. Первое формирование дивизии произошло в 1941 году, командовал дивизией генерал ПАНФИЛОВ. И формировалась она тогда в основном в двух городах, это Алма -Ата (Алматы) и Фрунзе (Бишкек). Так что знания о тех событиях у жителей нашего города не только книжные, но и личные – в той дивизии воевали их предки…

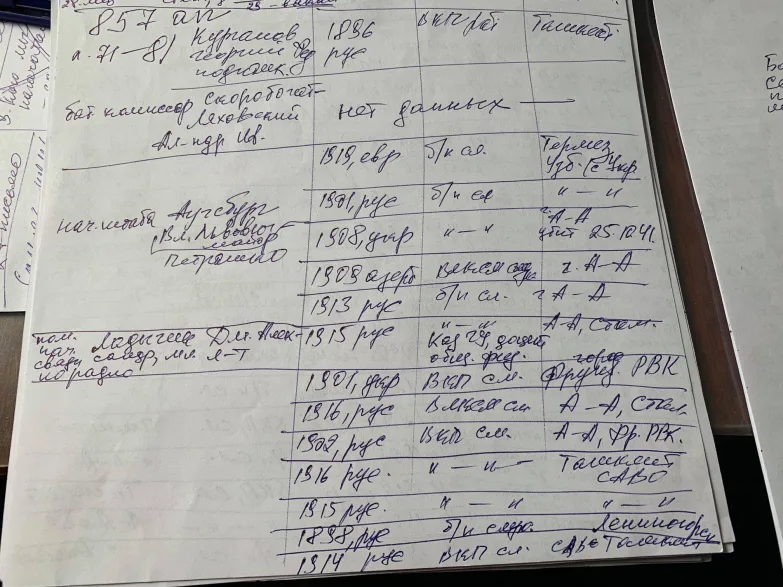

В интернете в два шага отыскался список командирского состава 857 артполка.

Первым делом поисковый запрос выдал ссылку на группу в Facebook, которая так и называется «Панфиловская дивизия». Ее создала в 2019 году Лайла Сейсимбековна АХМЕТОВА, человек в Алматы и во всем Казахстане известный – доктор исторических наук, профессор. Читала про нее удивительные вещи: Ахметова нашла более 15 тысяч солдат, пропавших без вести в Великую Отечественную войну. И она долгое время, почти всю сознательную жизнь, собирает уникальную историю Панфиловской дивизии.

И вот там на странице нашелся искомый список. С пояснением самой Лайлы Ахметовой.

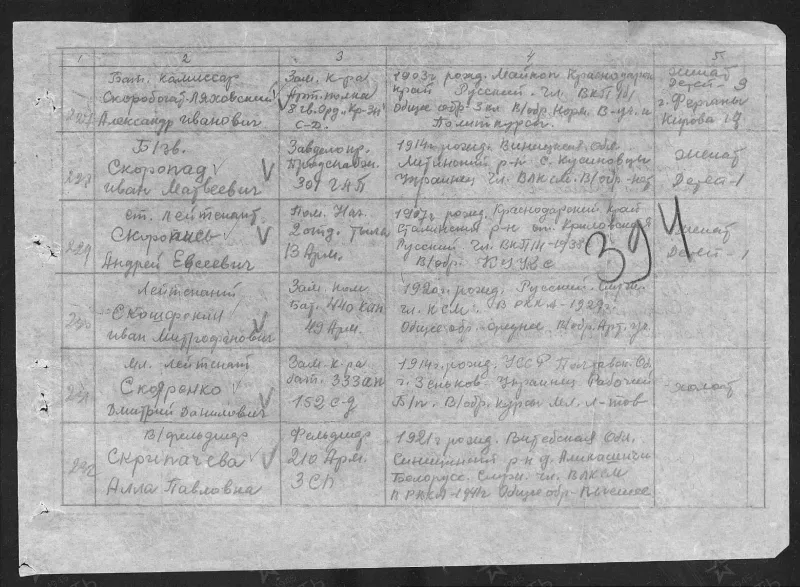

«Мы работаем над воссозданием списка 1 состава 316 стрелковой дивизии, которая в августе 1941 г. из Алма-Аты ушла на фронт. Копии документов взяты в ЦА МО РФ. Небольшие подразделения или документы я переписывала от руки в связи с финансовыми соображениями и имеющимся временем ожидания заказанных материалов в архиве. Переписывая эти документы, я указывала листы (листочки, маленькие клочки бумаги, однако все они заархивированы и просчитаны в ЦА МО РФ)».

И под номером 2 было указано: «Скоробогат-Ляховский Александр Иванович батальонный комиссар, ком зам.к-ра по полит.ч., нет данных».

Мы с Лайлой Сейсимбековной «дружим» в ФБ (спасибо, спасибо, дорогой, что ты собираешь нас вместе) и в жизни встречались пару раз. Что подвигло меня на некоторую наглость – я написала ей в личные сообщения, попросила поделиться информацией о самом Александре Ивановиче или его родных.

Пока ответа нет.

Но кое-что удалось найти в сети. Вкратце:

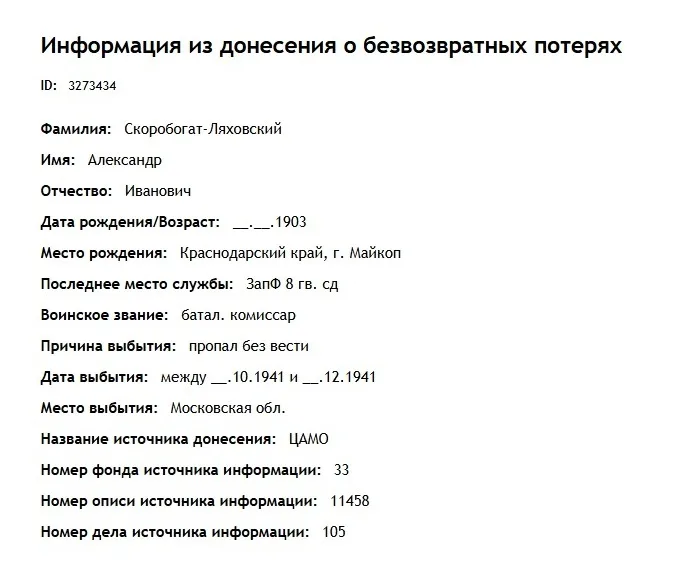

Скоробогат-Ляховский Александр Иванович родился в 1903 году в г. Майкоп, Северный Кавказ.

В 1925 году по комсомольской путевке был направлен в г. Ташкент, где обучался в Среднеазиатской военной школе им. В.И. Ленина, кавалерийское отделение.

Приказом РВС СССР №575 от 28/31 августа 1928 года произведен в краскомы.

В составе 7-й Туркестанской отдельной кавалерийской бригады направлен в Сталинобад на борьбу с басмачеством.

В июле 1941 года зачислен в сформированную в г. Алма-Ата 316 стрелковую дивизию под командованием И.В. Панфилова.

В октябре 1941 года 316-я стрелковая дивизия была переброшена на Московское направление в район г. Волоколамск.

Но я, конечно, не удержалась и пошла тянуть веревочки дальше, то есть смотреть глубже.

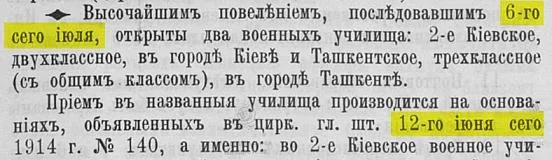

На сайте Письма Ташкента нашлась информация про военное училище, в котором учился Скоробогат-Ляховский.

Среднеазиатская военная школа им. В.И. Ленина, как выяснилось, это одно из старейших военных учебных заведений в регионе. Правда, называлось оно тогда иначе. Ташкентское военное училище было открыто «Высочайшим повелением его императорского величества Николая Второго 6 июля 1914 году. Очень вовремя было открыто, как показала жизнь — к началу первой мировой войны.

Со сменой власти училище не было закрыто – да и зачем, война ж продолжалась, теперь уже гражданская, и военные кадры по-прежнему были нужны. И училище было реорганизовано – стало советским военным училищем. Там, на сайте выпускников «Ленинки» разных лет (а «Ленинкой» учебное заведение выпускники по-прежнему называют, хотя оно сейчас уже не имени Ленина, конечно), я нашла фамилию Скоробогат-Ляховский – да, он кончил это учебное заведение в августе 1928 года.

«По окончании военной школы на основании приказа РВС СССР № 575 от 28/31.08.1928 г. произведён в краскомы и направлен для дальнейшего прохождения службы в 79-й кавалерийский полк 7-й Туркестанской отдельной кавалерийской бригады. Активный участник борьбы с басмачеством на территории Средней Азии. Перед началом войны (на первую половину 1941 г.) – заместитель по политической части командира 22-го отдельного горного конноартиллерийского дивизиона 21-й горно-кавалерийской дивизии (Ферганский военный гарнизон) 4-го кавалерийского корпуса, САВО. В июле 1941 г. батальонный комиссар Скоробогат-Ляховский А.И. был назначен на должность военного комиссара 857-го артиллерийского полка 316-й стрелковой дивизии (I ф.)».

А еще там вот что нашла: «Есть сведения, что генерал-майор Иван Васильевич Панфилов в период 1935-1937 гг. в качестве приглашенного из войск офицера-лектора проводил лекции по тактике в стенах Объединенной Среднеазиатской Краснознаменной военной школы имени В.И. Ленина».

Судя по датам, в военном училище они не пересеклись, встретились в 1941. Уже на войне…

А краском, как вы уже поняли, это красный командир, лицо, принадлежащее к командному составу Красной армии…

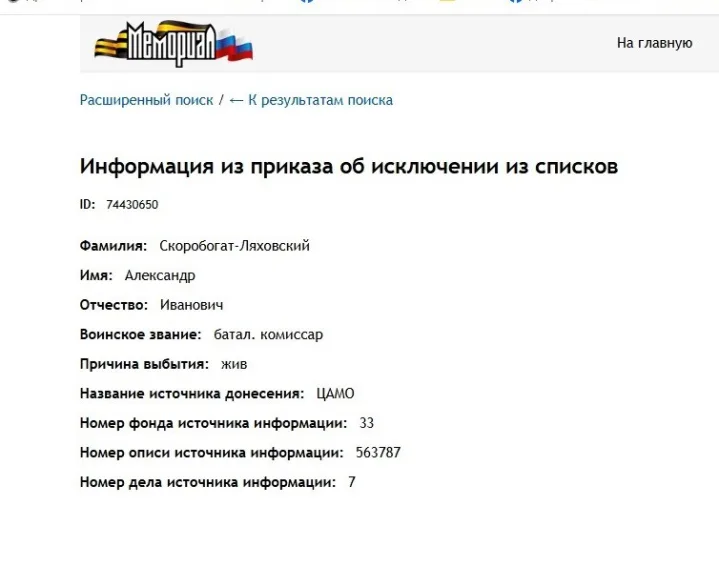

Еще немного покопалась и увидела интересную информацию на сайте Мемориал. В октябре 1941 Скоробогат-Ляховский в течение почти двух месяцев считался пропавшим без вести и был внесен в список пропавших без вести. А в декабре нашелся, видимо, был ранен. И его из этого списка исключили.

Есть в сети и список наград офицера. Он был награжден:

— Орденом красного знамени в 1941 году;

— Орденом Красной звезды в 1944 году;

— Орденом красного знамени в 1945 году;

— Медалью «За оборону Ленинграда»;

— Медалью «За оборону Москвы»;

— Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг».

Умер Скоробогат-Ляховский в 1963 году. Судя по записям в архивных документах, как минимум один ребенок у него точно был.

Игорь считает: «Надо копать дальше, может, тогда и родные найдутся. А пока надо бы привести само захоронение в порядок. Когда видишь могилу такого человека в столь плачевном состоянии, то создается ощущение, что его забыли напрочь. Очень хочется восстановить справедливость и память о человеке».

Совершенно согласна. Никто не заслуживает забвения и заброшенной могилы. И уж тем более стыдно и обидно, когда в таком состоянии могила человека, причастного к подвигу. А ремонт, понятное дело — это траты. Траты и денег, и времени, которых иногда попросту не хватает на все. К тому же, хотелось не просто покрасить памятник и траву на могилке скосить – это мы и сами могли бы. Хотелось сделать что-то более основательное, солидное. Потому решили обратились к организациям, которые имеют отношение к сохранению военной памяти и постоянно везде и всем об этом рассказывают.

Обратились в одну контору. Там наговорили приятных слов, восхитились поисковым талантом Игоря и моим неравнодушием. Наобещали с три короба… И тишина.

Обратились в другую контору, большую и влиятельную, как нам казалось. Там тоже пообещали многое, проволокитили несколько месяцев и потом затребовали пакет документов, который мы предоставить не можем. Ибо им нужно, оказывается, письмо от организации, уполномоченной заниматься подобными делами – сохранять память предков и историю страны.

А Игорь не организация, и я не организация. Память предков и историю страны мы сохраняем не потому, что в наших уставах так написано. А потому что есть совесть. Ну а ее, как вы знаете, к письму не приложишь.

И что делать дальше? Мы думаем сделать сами, так, как мы умеем, на что хватит сил и средств. Ибо не первый раз уже делаем такое, опыт есть. Ну а если кто хочет присоединиться и поучаствовать в добром деле – пишите.

А организации не буду называть здесь. Но они то знают, что это они. И пусть им всем будет стыдно.

Фото: © Хроника / Евгения Морозова.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Реклама

30.01.2026,

09:00

29.01.2026,

16:21

02.02.2026,

13:30

30.01.2026,

10:30

02.02.2026,

12:00

Реклама

Реклама