Не дейді-ей

16.11.2025,

в 18:00

2009

Моя история про городище Актобе случилась именно так — казалось бы, неожиданно, случайно.

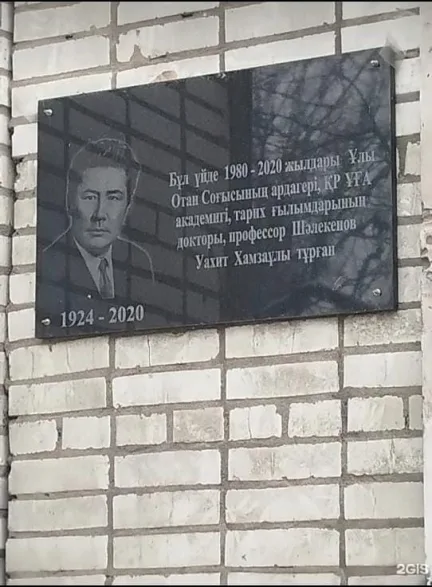

Прочитала я надпись на одном из алматинских домов, что в этом доме с 1980 по 2020 годы проживал Уахит Хамзинович ШАЛЕКЕНОВ, профессор, археолог.

К своему стыду, я не знала, кто этот человек. И полезла в интернет почитать биографию. Без особой надежды прочитать что-то интересное, надо сказать. Ведь сейчас каждый дом досками обвешан — плати денежки и увековечивай память близкого человека, всё просто. И потому часто масштаб личностей, на досках упомянутых, ограничивается размерами самого дома.

Сразу скажу, что ничего плохого в этом нет, даже хорошо, что мы помним близких нам людей. Но за этим количеством досок потеряно качество памяти… Вот сознайтесь, как давно вы останавливались у памятной доски на каком-либо доме и искали информацию про того, кто там увековечен?.. Нет, мы пробегаем мимо, доски не вызывают у нас никаких желаний. Тем более что они сейчас типовые, скучные…

Мой же интерес всё-таки больше профессиональный — мне не просто интересно, что происходит в городе и с городом, но и пишу об этом, и экскурсии провожу. И потому доски читаю.

И через эту хорошую привычку узнала о такой масштабной личности, как профессор Шалекенов. Учёный-этнограф, археолог, доктор исторических наук. Хотя не этот перечень его регалий меня заставил искать дальше, а одна строчка в его научных достижениях. В длинном перечне дел, научных работ, исследований натыкаюсь на интереснейшую (для меня) информацию:

«В 1974 году учёный впервые организовал комплексную экспедицию в Шуйский район Жамбылской области на городище Актобе, а в 2006 году локализовал его как исторический город Баласагун».

И в этот момент во мне что-то встрепенулось. Баласагун! Знаменитый Баласагун, основанный то ли в VIII, то ли в IX веке, древний город восточных тюрков, столица тюркоязычных карлуков, каракитаев, киданей.

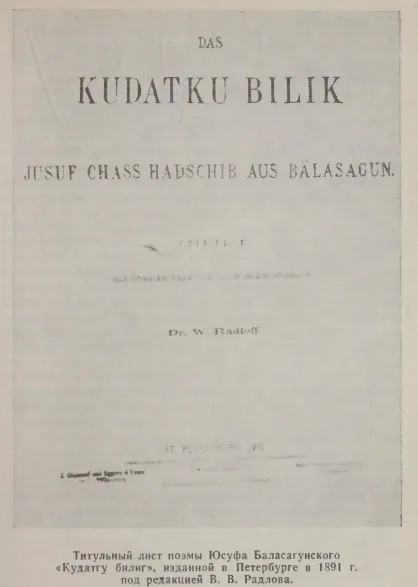

Город, который при Караханидах достиг наивысшего своего развития, описывался современниками как развитый и богатый город Великого Шёлкового пути… А ещё Баласагун — родина известного средневекового поэта Юсуфа БАЛАСАГУНИ, автора первого литературного произведения на тюркском языке — поэмы «Благодатное знание». Юсуф Баласагуни был известным на весь восточный мир учёным, поэтом, философом и общественным деятелем. А в своей книге он поднимал важные для всех времён общефилософские, социальные, юридические, политические, этические и эстетические проблемы. Оригинал книги хранится в Каире. Но есть в интернете переводы этого средневекового труда на разных языках, я даже нашла на немецком — её в 1890 году издали в Петербурге по инициативе археолога Василия РАДЛОВА.

В СССР «Благодатное знание» в 80–90-х годах издавалось немаленькими тиражами. И у нас дома была эта книга, оттуда и мои скудные познания об этом поэте, даже помню некоторые поэтические строчки…

И вот там-то, в предисловии, я и прочитала первый раз про город Баласагун, где творил Юсуф, ведь недаром он «Баласагуни»…

Но!

Всегда считала, что Баласагун находится на территории Кыргызстана: башня Бурана знаменитая, согласно общепринятому мнению, и есть часть древнего Баласагуна. В Кыргызстане это место знаковое, о нём известно всем и везде — так называют улицы, университеты, фонды, во всех туристических путеводителях безапелляционно написано: Баласагун — это Кыргызстан.

И я не слышала ничего про научные споры, не знала, что есть и другая версия: Баласагун — это археологическое городище Актобе, которое находится недалеко от села Кордай на территории Казахстана. И, кстати, версию профессора Шалекенова в научных кругах многие археологи поддерживают. И в научных журналах есть статьи об этом.

Но где бы я эти версии тогда услышала — человек я далёкий от археологии как науки.

А тут, видимо, время пришло узнать.

Эта мемориальная доска и стала тем самым пинком, что отправил меня в онлайн-библиотеки и реальные музеи. Да, я напросилась и побывала в учебном музее в КАЗНУ: там, в очень небольшом и скромном помещении, хранятся реальные богатства, артефакты, найденные на Актобе. Их гораздо больше: есть и в Государственном музее в Алматы (в запасниках, как мне сказали), есть в местных музеях — но об этом потом.

Большое количество археологических находок связано ещё и с тем, что городище Актобе исследовалось археологами не раз.

Первым из людей науки на месте древнего городища побывал исследователь Василий БАРТОЛЬД ещё в 1894 году. Тот самый, который востоковед, тюрколог, арабист, исламовед, историк, архивист, филолог. Тот самый, который академик Санкт-Петербургской академии наук (1913) и Академии наук СССР, член Императорского православного палестинского общества. Один из авторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона и первого издания «Энциклопедии ислама».

Он в нашем регионе много где был первым — в археологическом смысле. К примеру, первым описал тот самый древний город, что был до современного города Алматы. В конце XIX века он путешествовал по Средней Азии. И потом в своём отчёте написал, цитирую: «По соседству с Верным находятся развалины какого-то старого города. За более подробными сведениями я обратился к городскому архитектору П. В. ГУРДЭ, который с величайшей готовностью согласился вместе посетить развалины: при осмотре их указания человека, знакомого со строительным искусством, конечно, были очень полезны».

И ещё писал со слов Гурдэ: «Здесь ещё недавно были видны остатки кирпичных строений и направление всех улиц можно было определить с точностью; теперь все цельные кирпичи увезены, и только следы построек, заметные на поверхности, указывают на расположение зданий и комнат». И указал в отчёте место, где находились развалины: к юго-западу от Верного, против ущелья Большой Алматинки.

Современные археологи искали это место долго, и только в 2009 году местонахождение города было определено, а само городище частично исследовано. А современные чиновники пообещали городу, что место это будет центром притяжения туристов — ещё б, всем интересно увидеть древнее городище! — но через несколько лет о самом месте забыли, и на его месте появилась… как вы думаете, что? Правильно, стройка…

… Но я сейчас не про утерянное городище, а про то, которое ещё сохранилось и иногда даже исследуется — про Актобе (Баласагун).

А про него Бартольд в 1894 году написал вот что: «Полученные мною известия об обширных развалинах на низовьях Аксу и Сукулука заставили меня свернуть от Беловодской станции (Аксу) влево. Местность эта даже в географическом отношении мало исследована, хотя недалеко оттуда теперь есть русское селение (Степное). На новейшей карте генерального штаба (вообще крайне неудовлетворительной) течение рек Карабалты, Аксу и Сукулук обозначено точками, притом совершенно неверно; на самом деле Карабалты и Сукулук впадают в Аксу, самую многоводную из трех речек, которая сама изливается в Чу. Несколько южнее впадения Сукулука в Аксу находится холм Ак-тепе, по-видимому, сооруженный целиком из жженого кирпича, куски которого везде видны в большом количестве».

Первые археологические исследования, но еще без раскопок, там провели в 1941 году – ими руководил известный советский археолог Г. И. ПАЦЕВИЧ.

И вот уже с 1974 городище исследовалось тщательно археологической экспедицией КазГУ. Уахит Хамзинович отдал более тридцати лет исследованию древнего города… Так что его версия, что именно этот город назывался когда-то Баласагуном – не спонтанный плод фантазера, а результат детального и всестороннего анализа.

Читаю отчеты экспедиций, доступные в интернете — в шахристане найдено множество ювелирных изделий X-XII веков, каменные поделки и много, много керамики – сосуды, емкости, отделочные кирпичи…

Интересно, что здесь же были найдены элементы с христианской символикой — нефритовые подвески с крестами, полы в раскопанной винодельне тоже были украшены крестами… То есть в домоногльский период христиане в Семиречье жили (и это не новость), а эти находки являются доказательством мультирелигиозной разнонаправленности региона.

Отчеты читаются как остросюжетные детективы, а работа археолога действительно сродни работе сыщика: кропотливый труд, постоянное и пристальное внимание к деталям…

Но, конечно, как бы ни было интересно читать, увидеть своими глазами гораздо интереснее. И находки, и само городище.

Рада, что нашей группе пытливых путешественников удалось попасть в археологический музей при КазНу. Кстати, открыт он был в 1983 году при непосредственном участии и по инициативе Уахита Шалекенова. В этом очень небольшом по размерам, но очень ёмком по содержанию музее выставлены артефакты эпохи бронзы, раннего железного века и средних веков. Очень интересная экспозиция, каждый экспонат «говорящий», и мы там зависли надолго, особенно, конечно, тщательно разглядывая артефакты древнего городища Актобе.

Здесь выставлена керамическая посуда, тарелки, блюда, огромные хумы и небольшие изящные вазы. Есть отделочные кирпичи – удивительно, они сохранили свою красоту и краски, а ведь им не одно столетие… Есть детали водопровода – да, в средневековом городе был водопровод. Это особенно поражает, когда видишь современные казахстанские поселки и некоторые районы некоторых наших городов, которые такой роскоши, как центральный водопровод, не имеют… Фото выше – оттуда, из этого музея.

Вышли потрясенные. И с еще бОльшим желанием побывать на самом городище.

И я взялась за его организацию. Надо было многое учесть.

Во-первых, дорога: городище находится в 300 с лишним километрах от Алматы. То есть часа четыре в одну сторону. И ехать туда на один день мне показалось не очень правильным делом – если уж едем, то посмотрим не только городище, но и другие достопримечательности региона. И значит — нам нужен был не только транспорт, но и отель.

А еще нам нужен был проводник — человек, который мог бы нам на месте объяснить, что же, собственно, мы видим. Желательно археолог. Да, наша команда пытливых путешественников часто бывает на археологических объектах. Но вся наша «насмотренность» и «начитанность» все-таки несравнимо далеки от профессиональных знаний и навыков настоящего ученого…

И еще надо было разработать маршрут путешествия – чтоб в него втиснулось как можно больше интересного…

Решить все эти задачи помог давний знакомый, замечательный человек и настоящий профессионал — таразский археолог Искандер ТОРБЕКОВ. За годы знакомства мы где только под его экскурсоводческим предводительством ни побывали – он открывал для нас тайны древнего Тараза, и Тараз для нас, алматинцев, сейчас почти как дом родной, с ним мы побывали в городах Туркестан и Шымкент, на городищах Акыртас, Аспара, Мерке, Бурнооктябрьское… Наблюдали цветение тюльпанов в ущельях и удивлялись петроглифам в горах…

И у нас придумалась насыщенная и интересная программа путешествия. Схематично это выглядело так: рано утром в субботу мы (а было нас 14 человек) выехали на микроавтобусе из Алматы в Кордай, и Искандер выехал туда же из Тараза. Встретились, разместились отеле (о, это будет отдельное повествование – про региональные отели и кафе). И сразу же отправились изучать регион.

Забегая вперед, скажу – путешествие получилось, маршрут оказался действительно интересным и насыщенным.

За два дня путешествия мы побывали в музее села Кордай, съездили на пасеку – послушали лекцию про пчел, а потом, собственно, посмотрели, как осуществляется качка меда. Нам, городским жителям, все это было невероятно интересно. И меда, и прочих продуктов пчеловодства набрали домой и на презенты.

Погостили в дунганском селе Масанчи – ах, как нас там встречали!..

Побывали на могиле Отеген батыра. Отдали дань памяти герою.

Почти в темноте доехали до места последней битвы Кенесары хана… С пригорка видно Кыргызстан – граница совсем рядом, нам пришлось даже документы показывать пограничникам. Встретили здесь закат…

И я о каждом пункте нашего маршрута расскажу отдельно. Скоро придет зима, путешествий будет меньше, а времени вспоминать уже случившиеся путешествия – больше…

Устали за день ужасно, и после ужина компания разделилась на тех, у кого сил после такого насыщенного событиями дня не осталось совсем и он пошел спать, и на тех, у кого немного сил все-таки было на выпить чаю и обсудить увиденное. Это уже традиция такая – обсуждать, задавать вопросы, отвечать, делиться эмоциями, опять задавать… И спорить, спорить — и вот в таких-то спорах и рождается истина.

А утром рано-рано отправились в Актобе. Завтракали уже по дороге – проблема ранних завтраков в Кордае стоит так же остро, как и в Алматы, оказывается. Негде, ну негде путешественнику в 8 утра получить полноценный завтрак! Но мы нашли такое место, были там первыми и единственными в такую рань. Пришлось ждать дольше обычного, но поесть надо было сытно: было совсем непонятно, где и когда нам потом удастся пообедать…

Само городище от Кордая недалеко. Но это если по хорошей дороге. А мы ж ехали по асфальту, давно превратившемуся в ямы и ухабы. И еще одна непонятность – полное отсутствие указателей. А ведь городище является памятником ЮНЕСКО, и сюда наверняка должны стремиться толпы желающих увидеть древний город. Что несомненно в перспективе принесло бы массу выгод, в том числе и экономических, региону в целом и местным жителям в частности. Я про гостевые дома, ресторанчики, магазины для приезжих. Но ничего такого мы в селе не наблюдали…

Кстати, тут стало понятно, почему городище так называется у археологов – по месту расположения. Древний город расположен по обеим сторонам реки Аксу и находится примерно в 3-4 километрах от села Актобе и неподалеку от села Степное. Отсюда и условное название городища – «Актобе-Степнинское».

А от села Актобе дороги почти уже и не было, только направление. Мы ехали со скоростью черепахи. И даже еще медленнее. Зато успевали при таком темпе движения разглядывать окрестности.

А за окном стоял сентябрь — время сбора урожая лука. Ах, какие же красивые луковые поля мы проезжали, очень живописно выглядят, оказывается, сетчатые мешки с красным луком. Женская половина автобуса горько вздыхая, дружно сожалела, что не взяла вечерних нарядов для фотосессии. Что ж, в следующий раз будем умнее….

А потом мы забыли и о луке, и о look-ах, потому что начался древний город. То там, то сям вдоль дороги виднелись холмы, и в них угадывались древние дома, усадьбы, древние стены, древние улицы… Мы подпрыгивали на ухабах и ахали от восторга.

А потом водитель и вовсе отказался нас везти – машина цепляла днищем высокие камни. Мы пошли пешком. В горку, на холм, который и оказался по факту центральной частью древнего города.

Исследованная часть, там где были раскопки, обнесена забором. И есть табличка с надписью: «Городище Баласагун (Актобе), VI-XIII в.в». Коротко, ясно и без сомнений.

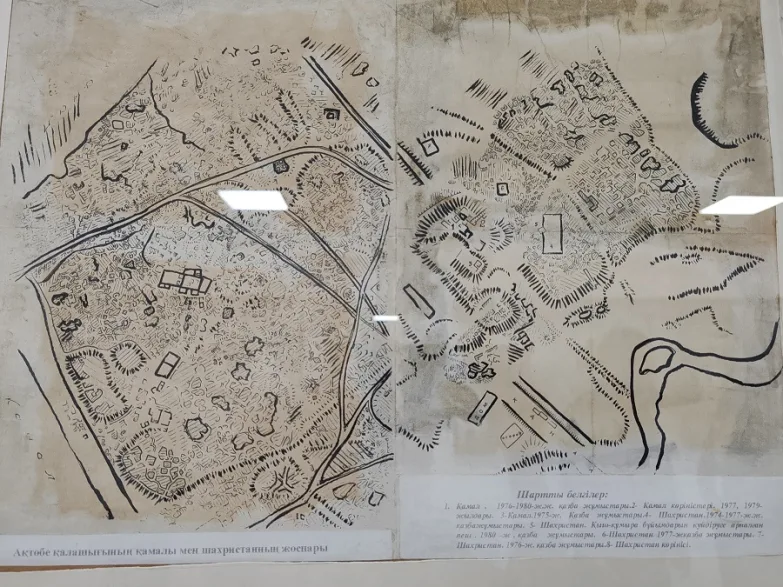

Мы шли по улицам древнего города, и Искандер вдохновенно описывал расположение: «Здесь был базар, вот здесь были дома». Да мы и сами видели, вот они — улицы, вот они — стены… Город, как пояснил археолог, состоял из крепости, рабада, и центральной части. Царский дворец был расположен именно в центре, на естественном холме восьмиметровой высоты. И был окружен несколькими рядами оборонительных насыпей и рвом.

Сам же дворец состоял из 20 комнат, стены и пол были выложены обожжённой керамической плиткой – и их обломки, осколки мы видели под ногами.

Я читала, что именно эту часть, дворцовую, пытались реконструировать, и результаты этой реконструкции мы видели. По мне – дворец с 20 комнатами в XII-XIII веках не мог выглядеть так непрезентабельно. Да и сохранившиеся стены – величественные, мощные! – намекают, что реконструкция явно скромнее оригинальной конструкции и не показывает настоящих масштабов дворцовой постройки… А найденные артефакты – керамические облицовочные кирпичи и напольная плитка – нашептывают совсем иную картину интерьеров и экстерьеров дворцовых построек… Сложно представить, что средневековые мастера украшали роскошными керамическими отделочными материалами обычные сараи…

Из плюсов – реконструкция выполнена из тех же материалов, из каких строился город много лет назад. То есть можно увидеть, как возводились стены, из чего делалась крыша – не во дворцах, а скорее в обычных жилищах того времени. Важно — в стенах оставили небольшие «окошечки» в которых видно, как выглядит стена сейчас. А все остальное законсервировали – то есть покрыли глиняным раствором. До лучших времен, видимо. Когда появятся деньги и средства сделать достойно и надежно.

Все эти работы могу оценивать только как зритель, видевший разные реконструкции разных городищ. К примеру, примерно такой же компанией путешественников побывали в Ферганской долине. Там, недалеко от города Намангана находится городище Ахсикент. Очень похожи истории этих двух городищ – оба города процветали в средневековье, оба крупные для того исторического периода, оба находятся у реки, дворцовая часть и там, и тут расположена на холме. Но наманганский масштаб археологических работ посетителей просто потрясает. Над раскопками возведены ангары, объекты снабжены qr-кодами, везде проложены помосты и лестницы, чтоб посетители случайно не разрушили вскрытый археологами средневековый ландшафт. Да и ходить по помостам удобнее, нет риска переломать ноги на крутых спусках-подъемах. Внутри каждого ангара образована выставка находок. Впечатляет. Фото (оно выше) демонстрирует только малую часть и только в одном ангаре.

У нас же все несравнимо скромнее. Информации почти ноль, мы бы без Искандера вообще мало б что поняли. Возможно, где-то есть стенды и qr-коды, но мы их не нашли. Не нашли и схемы городища на входе, и маршрутов не увидели – куда идти и что смотреть одинокому (без археолога который) путешественнику — тут не разобраться. Впрочем, на входе ничего нет, только одна табличка, вышеупомянутая.

Искандер говорит, что информация была и стенды с описанием были. И была калитка, которая закрывала вход в городище лошадям и коровам. Сейчас калитки нет, а лошади есть. Гуляют по раскопкам, добивая копытами то, что не убило время и люди.

Нет проложенных маршрутов, и следовательно — нет проложенных по этим маршрутам дорожек. Все идут куда хотят, что пользы городищу однозначно не приносит.

Над некоторыми объектами возведены крыши – я видела две, над старой мечетью и над крепостной стеной. А остальное – открыто ветрам и дождям. И, конечно, нет, увы, никаких музейных экспозиций, их просто негде выставить, их сдует ветром или смоет дождем… Хотя артефакты вот они – под ногами.

А ведь Актобе – один из крупнейших памятников средневековья Казахстана, площадь города составляет 70 квадратных километров! Это выяснилось в 1980 году, когда были проведены аэросъемки этих мест с высоты 200 метров.

Впрочем, многочисленные холмики, древние стоянки, разрушенные дома – все это видно и невооруженным глазом с холма, где стоял когда-то дворец… Древний город уходит за горизонт, такой он был огромный.

Искандер рассказал, что во время раскопок второй части Актобе было обнаружены медные монеты (более трех тысяч!) и ювелирные изделия эпохи Карахана (X-XII веков).

А еще было установлено, что вода из реки Аксу отводилась через специальный канал в водохранилище, а оттуда поступала в город по керамическим трубам. Трубы тоже были обнаружены — они выполнены из обожженной глины длиной 50-60 см, диаметром 10-20 см, что удобно для соединения друг с другом. Части водопровода мы видели в музее – чудо, но они как новые, а ведь пролежали в земле несколько столетий… Вдоль улиц были арыки – для поддержания чистоты. Часть этих артефактов и фотографий мы увидели позже в музее села Шу.

Рядом с дворцовым комплексом была найдена баня, типичная для того времени. С холма ее хорошо видно. А чуть подальше была мечеть – минарет сейчас ушел вниз, в песок и глину метров на семь. Ученые минарет раскопали, изучили и… закопали. Таким образом законсервировали строение до лучших времен. А для туристов сделали реконструкцию верхней части минарета из современных материалов. Но рядом на обрыве видны старые кирпичи – их много, и можно представить, какое это было большое здание…

На городище мы провели часа два. Слушали рассказы Искандера, потом просто бродили, разглядывали остатки былого города…

Потом поехали в село Шу, там в местном краеведческом музее есть целый зал, посвященный археологическим находкам городища Актобе. Кувшины, керамические столы, хумы, кирпичи. На строительных кирпичах видна рука мастера – он проводил пальцами по сырой поверхности и оставлял на кирпиче волнистые отпечатки. Получалось что-то вроде клейма. На отделочных сохранились рисунки, орнаменты, фигурки… Красиво.

Порадовало разнообразие и количество артефактов и их состояние: их тут ценят и берегут. И еще порадовало, что для музейных сотрудников вопрос с идентификацией городища не стоит. Дело решенное: на табличках у экспонатов везде написано «Городище Баласагун, VIII-XIV в.в.».

Так и хочется запустить хештег #Баласагуннаш.

Шутка. В которой есть доля правды.

Ведь, по большому счету, не так и важно, чей Баласагун. Археологи выяснят, это дело времени. А такие места – они история не местного, а история мирового масштаба.

Если это все-таки Баласагун, то история его печальна. В 1210 году город после упорной осады был захвачен иноземными войсками. Его рушили и грабили. Он ослаб, потерял былое величие, пришел в полнейший упадок. И в 1218 году войско Чингисхана зашло в город без боя…

Баласагун так и не смог оправиться после военных набегов. В XIV веке он перестал существовать…

Если же он назывался иначе, то как? И почему жители оставили его?

Ведь город был огромный, значимый. И в этом нет сомнений. Просто вспомним, что городище Актобе входит в список памятников истории и культуры Казахстана республиканского значения. А с 2014 года Актобе включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Казахстане вместе с другими объектами Великого шёлкового пути в Чанъань-Тянь-Шанском коридоре. Напомню, что в этом самом коридоре 33 объекта – и они все есть один большой объект, 5000 километров и три страны. Китай, Кыргызстан, Казахстан.

У нас (я про наших чиновников, не про себя) какое-то странное отношение к памятникам истории. Они есть, но их вроде нет.

С высоких трибун они говорят о сохранении истории, но ничего для этого не делают.

А еще с высоких трибун говорят о развитии туризма – и для этого тоже ничего не делают.

Вот он – реальный исторический объект, масштабный, грандиозный, который не только говорит о большом историческом наследии страны, но и способен притянуть, приманить сюда туристов со всего мира.

Но нет. Нет ничего, чтобы эти туристы приманились. Нет информации, нет дорог, нет элементарного – калитки на заборе.

Парадокс. Нам есть, чем гордиться. У нас есть вот такой город, наши археологи его нашли и сохранили. И в городе этом есть, что показать путешественникам – и своим, и иностранным. И этот город внесен во все существующие списки исторических памятников.

А дальше что? Будем наблюдать, как он разрушается?

И что нужно, чтоб городище обрело новую жизнь, уже жизнь памятника?

Деньги?

Так деньги есть, и их немало тратится на пиар страны на зарубежном пространстве, на заманивание к нам тех же иностранных туристов и блогеров из далеких стран.

Может, из этих бюджетов отщипнуть немножко и поставить указатели, установить пластиковые информационные доски или даже QR-коды с информацией (о-о-о, недостижимые высочайшие технологии), а еще калитку поставить, проложить дорожки и установить крыши. Сделать музейную экспозицию в крытом помещении. Ну и дороги сделать.

Разве ж это много для сохранения памяти?

Фото: © Hronika.kz / Евгения Морозова.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУЖДАЙТЕ СТАТЬЮ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Реклама

21.01.2026,

10:30

25.01.2026,

21:37

21.01.2026,

15:00

22.01.2026,

12:00

Реклама

Реклама